この記事はアクセス数が多かったものの、画像に周囲の建物(屋上・ベランダ等)が写り込んでしまいプライバシーへの配慮の観点から非公開にしていました。プライバシーへの配慮とは「本来地上からは見えないはずのご近所さんの屋上やベランダの様子が見えるのは好ましくないだろう」という判断でした。とはいえ、どなたかの参考になるかもしれません(?)。画像と内容を確認して再度公開します。

このアンテナは2021年に撤去しました。現在当方を尋ねて来られてもお見せすることはできません。アポなし来訪はお断りします。またメーカーさんの閉業が決まり新品は手に入りません。バーチカルアンテナの設置に関する、ちょっとしたヒントくらいに思って読んでください。

2023/9/1 update

以下本文

★★★★

※当方はミニマルチアンテナさんの製品をいくつか使っていますが、同社と直接の関係はありません。たまたま自分にとって使い勝手のいい製品があっただけです。

このアンテナは2014年の1月頃から使ってます。そもそもは10MHzか14MHzのフルサイズのバーチカルが欲しくて自作しようかと考えていました。しかし、常設できるようなしっかりしたものを作るとなるとそれなりのコストがかかってしまいます。それで既製品のなかからこの製品を探し出しました。国内でバーチカルアンテナの品揃えがあるメーカーと言えば、ミニマルチアンテナさんになります。

全長が7m近くあるので、全体像がわかる画像がうまく撮れなかったのですが、センターというよりトップに近いところにトラップコイルが入ってます。想像ですが、全体で7MHzの短縮、10MHzでは短縮トップローディング、14MHzがほぼフルサイズで動作するのではないでしょうか?

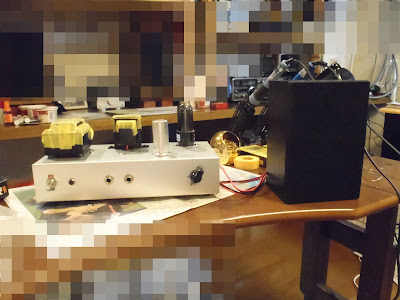

わかり易い画像が撮れないのですが、V40LDXと同じように特注金具で屋上の隅に設置しました。地上高は10m。※この金具はルーフタワー用のステーアンカーに取り付けてあります。ワカマツ製作所さんの製品。

給電点では同軸ケーブルにフェライトの筒(43 材)とトーナッツ型のコア(FT240-43)を通してしています。コモンモード・チョーク(フロートバラン)としての動作を期待しています。V40LDXと同じで、カウンターポイズ的なものは無くても容量結合で一応アンテナとして動作しますが、同じように取り付けておきました。SWRには関係ありません。詳しくは7MHz・モノバンドバーチカルアンテナ・V40LDXの投稿をご覧ください。※チョークではなくてバランと言わないといけないそうです。

カウンターポイズ“的”なものは、3方向に7,10,14MHzの各バンド用におおよそ1/4λ程度の長さのものをそれぞれ何本か適当に取り付けて3方向に伸ばしています。例によって、(高周波)接地抵抗が低くなるであろうという“心理的な効果”を狙ったものです。V40LDXの場合と同じで建物の鉄骨に取り付けた特注の金具に設置したため、鉄骨に容量結合しています。ですからこのカウンターポイズ的なものがなくても、一応アンテナとして動作はしていました。

指向性をなくしたければ、カウンターポイズは放射状に展開した方いいのでしょうが、何事も与えられた場所でできるだけのことをやるしかありません。(高周波)接地抵抗を低くして輻射効率を上げるのなら“面”にして面積を増やすと良いと言われますが、大きな金属板は大変高価ですし、重量があります。

グラウンドが容量結合のためSWRの底が思いっきり周波数の低い方に引っ張られています。カット&トライでラジエター(エレメント)の長さを1m(!)短くしました。

ところで、このアンテナは3バンドですので、状況によってはラジエターのどの部分を短くするか考えないといません。今回は3バンドとも同じようにSWRの底が100kHz程度ずれていましたので、コイルの下のパイプとパイプのつなぎ目で調節しました。

つなぎ目でエレメント(パイプ)をずらして長さ短くし仮止め、そしてSWRを測定、を繰り返します。長さが決まったらドリルで下穴をあけてタッピング・ビスで留めます。大ざっぱなやり方ですが、このやり方で間に合わせました。

※マルチバンドのアンテナの調整は構造によって調整点が異なります。このアンテナの場合、仮に7MHzだけが周波数の低い方ににずれていたら、コイルの上部のエレメントを短くすることになります。

水平方向にいろいろな建造物がありますから、あまり電波は飛びません。至近距離にルーフタワーもあるので、干渉しているはずです。V40LDXと対角線上にあるので7MHzでは切り替えると相手の信号の強さが変わることがありますが、激変はしません。

★★★★

SWRは各バンド2.5以下に収まってます。

7MHz帯を例にすると一番低いところで1.1@7.140MHz。

同バンドでは主に7.100-7.200MHzで使っています。

★★★★

自分としては、主にラジエターのみを調整することで済むバーチカルアンテナが使いやすいと思っていますが、状況によってはラディアルの調整ができるGP型の方がいいかもしれません。

アンテナの調整は、モノバンドのダイポールや1/4λの接地型(モービルホイップ)など構造が単純なものであればそれほど難しくないと思います。しかし、トラップコイルが採用されているなど構造が複雑なものになると、あちらが立てばこちらが立たず、調節は根気よくやるしかありません。

※工具や安全具、調整用の機器を持っていない方(特に初心者の方)は、業者さんに頼んで設置してもらった方が無難です。

● ミニマルチアンテナ株式会社 V3Xの定格 (使用説明書より)

使用可能周波数: 7,10,14MHz帯のハムバンド

エレメント数: 1

エレメント長: 約7.3m(調整により1m以上短くなってます)

バンド内VSWR: 2以下(最良点1.2)

耐入力: 2kW DC(3kW PEP)

給電点インピーダンス: 50Ω

適合マスト径: 60φ

重量: 約6.0㎏

以上です。

★★★★

追記:2023/9/1

本文では「バーチカルアンテナの調整は簡単である」かのごとく書いてありますが、すべてはコールド(GND)・グラウンド側の処理が決まって、ラジエターの長さで共振点の調節ができるようになってからの話です。市街地でバーチカルアンテナを何基か使って思うのは、(バーチカルは)あまり効率のいいアンテナではありません。給電点から見て水平方向に何らかの障害物がある環境ですから「飛ばない聞こえない」は仕方がないのですが、輻射角の低さやロスの多さが影響してか、国内はまあまあ聞こえても必ず呼び負けします。敷地があれば水平ダイポールと比較してみたいのですが、それは叶いません。

そして何より接地型アンテナはノイズが多いです。構造的にグラウンドループ(アースループ)が出来てしまうので承知の上で使った方がいいです。

V3Xの副産物としては長いアンテナなのでAMラジオ放送が良く聞こえます。コンディションがいいとバンドいっぱいにNHKや民放がぎっしり並びます。BCL向け??

おわり